Alessandro Magini, Il raggio ardente - VIDEO (versione breve)

Ensemble Les six voix solistes, direttore Alain Goudard

CLICCA QUI per collegarti al video

Nella storia della musica la poesia di Michelangelo ha ispirato numerosi compositori, dal Cinquecento fino ai nostri giorni. Mi limito a ricordare Com’arà dunque ardire di Bartolomeo Tromboncino, il primo madrigale su testo di Michelangelo stampato nel 1518; e poi, sempre nel Cinquecento, Costanzo Festa, Andrea Antigo, Jacques Arcadelt, fino ai Michelangelo-Lieder di Hugo Wolf del 1897, i Sette sonetti di Michelangelo op. 22 di Benjam Britten del 1940, oppure la Suite su versi di Michelangelo op. 145 di Dimitri Šostakovič del 1974. Per non parlare del Michelangelo ispiratore di una lunga serie di opere teatrali e musicali, come Genio e sventura di Temistocle Solera del 1843, oppure Rolla di Teodulo Mabellini del 1840. D’altra parte Rilke, tra il 1899 e il 1903, scrisse nel Libro d’ore: «Michelangelo è l’uomo che sempre ritorna quando un’epoca, che sta per finire, riassume ancora una volta il proprio valore. Allora uno ne solleva l’intero peso e lo scaglia nell’abisso del proprio petto».[1]

Molto più modestamente anche Il raggio ardente, del quale viene qui presentata solo una parte, nasce dalla passione per la poesia di Michelangelo, una poesia espressa in una lingua di rara bellezza, che conserva inalterata la sua potenza e che trasmette, ancora oggi, tutta la forza della cultura umanistica fiorentina d’impronta neoplatonica nella quale fu forgiata. Una cultura dal valore universale che valicò ben presto i confini toscani per radicarsi in Europa, particolarmente in Francia. Non è un caso se l’umanista e poeta Pontus de Tyard (uno dei fondatori del primo movimento della storia letteraria francese, la Pléiade), pare trovare proprio nelle rime di Michelangelo, un fondamentale punto di riferimento, come emerge nei suoi poemi raccolti ne Les Erreurs amoureses del 1549.

I concetti e il vocabolario poetico di Pontus ricalcano quelli michelangeleschi, nel solco di un neoplatonismo che Buonarroti, forse caso unico, adottò «non per alcuni aspetti», bensì, come scrisse Erwin Panofsky nel 1939, «nella sua totalità, e non […] come moda del giorno, ma come giustificazione metafisica di se stesso. [...]. Così, continuava Panofsky «i versi di Michelangelo che colpiscono il sensibile orecchio italiano come duri e ruvidi, differiscono dalle produzioni più eufoniche dei suoi contemporanei in quanto hanno il suono stesso della verità.»[2]

Nei versi di Michelangelo e di Pontus de Tyard si avvicendano visioni e concetti espressi in un medesimo linguaggio inevitabilmente metaforico. Ecco dunque il «foco e il ghiaccio»: Sento d’un foco un freddo aspetto acceso / che lontan m’arde e sé con seco agghiaccia, scrive Michelangelo. Similmente Pontus replica: Je sens un feu chaudement allumé, / Qui brûle en moy le plus froid de mon âme, cioè Sento un fuoco ardentemente acceso, che brucia in me la parte più fredda della mia anima. Le lacrime che si ghiacciano, il fuoco che le scioglie; luce, tenebra e raggi ardenti, e via di seguito, fino all’evocazione dell’Uno di Plotino: Unico spirto e da me solo inteso, scrive appunto Michelangelo. Quell’Uno Primo che contiene tutto, che è sovrabbondante di Essere. E prorpio a causa di tale sovrabbondanza l’Essere trabocca, fuoriesce dall’Uno e si riversa sulla molteplicità delle cose del mondo illuminandole e così vivificandole, come luce che si diffonde, un raggio ardente appunto, secondo il principio plotiniano di Emanazione.

Il video, che si integra con la partitura musicale, tenta di interpretare visivamente la simbologia di marca neoplatonica che traspare dalle metafore poetiche di Michelnagelo e di Pontus: dal fuoco magmatico, al fluire dell’acqua che si solidifica in ghiaccio, dal rosso al bianco, dagli spazi siderali alle forme geometriche, fino al volo di una mongolfiera sospinta dal fuoco che si perde nella luce, quasi come anima stanca che aspira ad uscire dalla materia, innalzandosi verso l’infinito dell’Uno. Quest’ultima immagine che chiude il video, è ripresa da un lavoro di Marco Bagnoli, le opere del quale sono più volte citate, proprio per il suo modo di concepire luce, forma, spazio, colore, in una tensione che si armonizza con quella idea di un’arte trascendentale che trapassa i limiti della forma e della materia, manifestandosi in simboli e metafore: il fuoco e i punti di luce di Namaskar, la banda rossa di Porte regali, gli spazi siderali di Rotazione apparente le proiezioni di luce e ombra di Noli me tangere fino alla mongolfiera di Albe. Il tutto in quella prospettiva di “Opera scenica” perseguita da Marco Bagnoli e nella quale si può inquadrare il suo modus operandi.

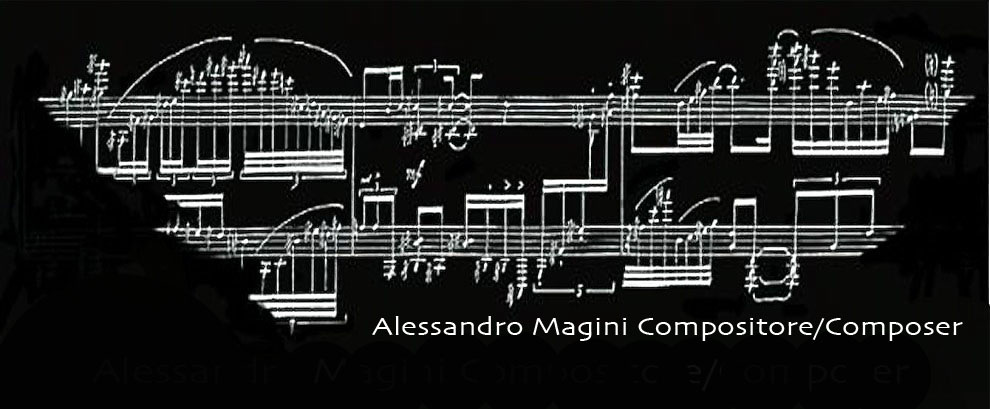

Nella partitura de Il raggio ardente i suoni delle rime di Michelangelo e di Pontus sono intonati, in forma madrigalistica, da un gruppo di sei voci femminili, al quale si contrappuntano passi recitati e l’elaborazione elettronica dei suoni di particolari strumenti appositamente campionati: i registri di un organo del Seicento, gli armonici prodotti dalla cordiera di un pianoforte e le risonanze di un set di campane tibetane: dunque soffio, percussione, emanazione.

Tornando a Il Raggio ardente, e avviandomi alla conclusione, cito ancora Panofsky: «La poesia di Michelangelo riafferma l’interpretazione allegorica di Plotino circa il processo mediante il quale la forma di una statua viene districata dalla pietra recalcitrante. La bellezza preter-individuale e persino preter-naturale delle sue figure, non qualificate da pensieri consapevoli o da emozioni precise, ma offuscate come in trance, oppure splendenti dell’eccitazione di un furor divinus, riflette — e ne è riflessa — la neoplatonica fede che quanto la mente rapita ammira nello specchio delle singole forme e delle qualità spirituali non è che un riflesso dell’unico, ineffabile splendore della luce divina di cui l’anima si è compiaciuta prima della sua discesa alla terra, che poi sempre ricorda anelandovi, e che può temporaneamente riguadagnare pur essendo della carne ancor vestita.» Termino quindi con il Sonetto XXX di Michelangelo:

Veggio co’ bei vostri occhi un dolce lume,

che co’ miei ciechi già veder non posso.

Porto co’ vostri piedi un pondo addosso,

che de’ mie zoppi non è già costume.

Volo con le vostr’ale senza piume.

Col vostr’ingegno al ciel sempre son mosso.

Dal vostr’arbitrio son pallido e rosso,

freddo al sol, caldo alle più fredde brume.

Nel voler vostro è sol la voglia mia,

i mie’ pensier nel vostro cor si fanno,

nel vostro fiato son le mie parole.

Come luna da sè sol par ch’io sia;

che gli occhi nostri in ciel veder non sanno

se non quel tanto che n’accende il sole

[1] Rainer Maria Rilke, Il libro d’ore, I, 29, nella versione di Vittorio Mathieu (Dio nel «Libro d’ore» di R. M. Rilke, Olschki, Firenze 1968).

[2] Erwin Panofsky, Il movimento neoplatonico e Michelangelo, in “Studi di iconologia: I temi umanistici nell’arte del Rinascimento”, (1939), Einaudi, Torino 1975, pp. 236-273.

Commenti recenti